HOME > 日本橋べったら市

令和6年 日本橋べったら市が開催されました。

|

長かった暑い日々が段々と緩やかになり、爽やかな秋風が心地よく感じられ日ごとに秋らしくなってくる中、今年も「日本橋べったら市」が催されました。 初日は東京都心は30度とまだ暑さが残る中での開催となった今年は、10月19日・20日は土日と重なり、終日多くの人で賑わいを見せていました。 |

|

|

観光で日本に訪れている外国人の方も多く見受けられ、日本の伝統文化への関心の高まりから、お祭りに訪れる外国人が年々増えている様子も窺えました。 屋台では「べったら〜べったら〜。新高屋のべったら〜」と威勢の良い掛け声が聞こえ、江戸時代から続く伝統的な祭りを路地を歩いているだけでも感じられ、雰囲気満点です。 べったら市ではその場で出来たての東京べったら漬を味わえる貴重な機会です。 |

「べったら市」は、江戸中期の中ごろから、宝田恵比寿神社(東京都中央区日本橋)の門前で10月20日の恵比寿講(商家で恵比須をまつり、親類・知人を招いて祝う行事)にお供えするため、前日の19日に市が立ち魚や野菜、神棚などが売られるようになったのがその起源です。

「べったら市」は、江戸中期の中ごろから、宝田恵比寿神社(東京都中央区日本橋)の門前で10月20日の恵比寿講(商家で恵比須をまつり、親類・知人を招いて祝う行事)にお供えするため、前日の19日に市が立ち魚や野菜、神棚などが売られるようになったのがその起源です。

浅漬け大根のべったら漬がよく売れたことから「べったら市」と呼ばれ、若者が「べったりつくぞぉ~、べったりつくぞぉ~」と叫びながら縄に縛った大根を振り回して参詣客の着物の袖につけてからかったそう。べったら漬はアメと麹で大根を漬け込んでいるため、衣服にべったりとついてしまうことからべったら漬という名になったと言われております。

宝田恵比寿神は、江戸時代以降、商業の神様として商人の厚い信仰を受けており、日本橋七福神の恵比寿像が祀られています。商売繁盛、家族繁栄、火防の守護神として崇敬者は広く関東一円に及び、秋のべったら市開催時には、恵比寿講は例年大変なにぎわいとなります。

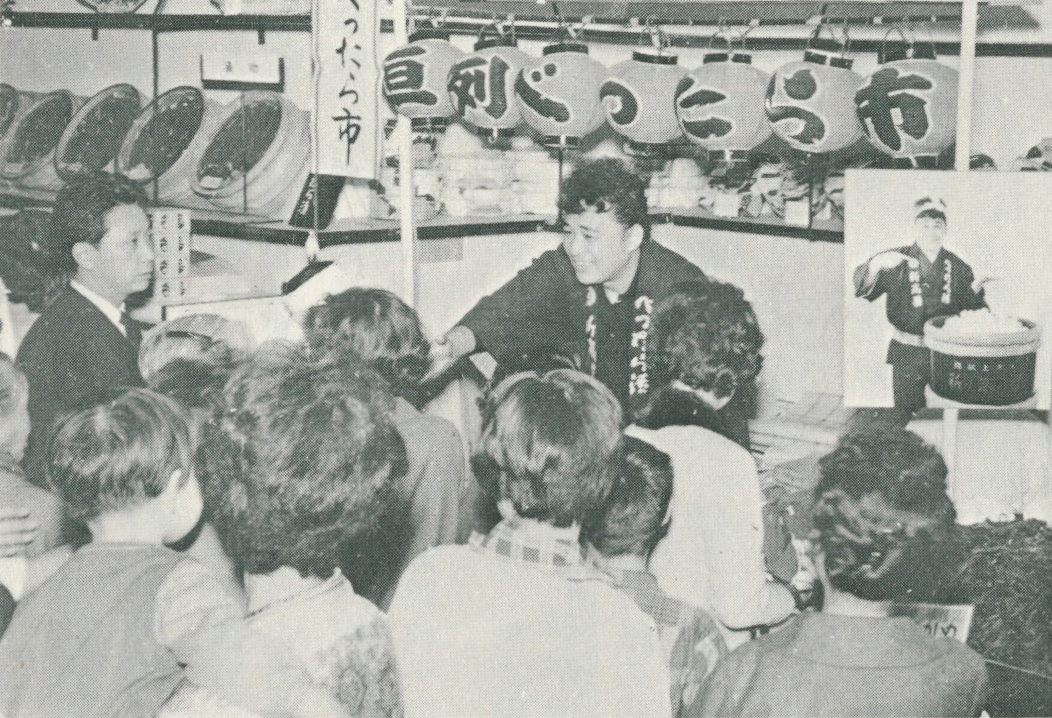

しかし、歴史ある「べったら市」も第2次世界大戦とその後の社会の疲弊を理由に中断を余儀なくされました。そうしたところ、昭和22年、先代創業者の妻、矢代シゲをはじめ、江戸時代より続く「べったら市保存会」の皆様とともに手をとり、伝統あるべったら市の再興を目指しました。露天商に出店のお願いをし、お店の資材も提供して、売れなかったら商品はすべて新高屋で引き取る約束で、出店に応じてもらうという努力を積み重ね、見事べったら市は再興を遂げました。今では弊社(東京にいたか屋)の出店を含め、露店500軒以上が軒を連ね、多くの人が集まる東京の秋の風物詩となっております。

しかし、歴史ある「べったら市」も第2次世界大戦とその後の社会の疲弊を理由に中断を余儀なくされました。そうしたところ、昭和22年、先代創業者の妻、矢代シゲをはじめ、江戸時代より続く「べったら市保存会」の皆様とともに手をとり、伝統あるべったら市の再興を目指しました。露天商に出店のお願いをし、お店の資材も提供して、売れなかったら商品はすべて新高屋で引き取る約束で、出店に応じてもらうという努力を積み重ね、見事べったら市は再興を遂げました。今では弊社(東京にいたか屋)の出店を含め、露店500軒以上が軒を連ね、多くの人が集まる東京の秋の風物詩となっております。- この「べったら市」、過去には江戸っ子下町のよしみで、落語家の初代・林家三平さんにもご参加頂きました。初代・林家三平さんには昭和時代に弊社(東京べったら漬)のポスターに登場して頂いた歴史があり、平成20年には、次男である現・林家三平師匠にもポスターに出演して頂き、親子二代が共演するユーモア溢れるポスターが店頭に飾られました。

「今も昔も変わらぬおいしさ おいしくって ドーモ スイマセン! ポリポリ」というコピー通り、林家三平師匠にとっては、今も昔も親子二代に渡り、弊社東京べったら漬のPRを行って頂きました。

べったら市は「年また新たまる」今年も年末が近づきお正月を迎える商人にとって、大切な年中行事として恵比寿講をお祝い。 現在、宝田恵比寿神社がある日本橋大伝馬町界隈では、毎年、10月19日・20日に、べったら市が開かれ、秋の下町恒例行事となっています。 天保年間、浅草猿若町の2丁目茶屋という店が売り出したべったら漬は特に風味が良く、もてはやされました。 その流れを汲んでいるのが東京新高屋のべったら漬です。

「べったら市」は、江戸中期の中ごろから、宝田恵比寿神社の門前で10月20日の恵比寿講(商家で恵比須をまつり、親類・知人を招いて祝う行事)にお供えするため、前日の19日に市が立ち魚や野菜、神棚などが売られるようになったのがその起源です。

「べったら市」は、江戸中期の中ごろから、宝田恵比寿神社の門前で10月20日の恵比寿講(商家で恵比須をまつり、親類・知人を招いて祝う行事)にお供えするため、前日の19日に市が立ち魚や野菜、神棚などが売られるようになったのがその起源です。

宝田恵比寿神社周辺には、たくさんのべったら漬の屋台が並ぶ。夜は提灯が灯り、さらにお祭りムードに。19日はお神輿も出て“江戸”の粋な祭りを盛り上げる。

日本橋 べったら市

| 開催日時: |

|

|---|---|

| 会場: |

|

| 交通: |

|

| 主催: |

|

※画像クリックでもダウンロードいただけます。

日本橋 べったら市周辺地図PDFをダウンロードする >>>

日本橋 べったら市周辺地図PDFをダウンロードする >>>